往復書簡(米沢慧様)Vol.8 往

季節が目まぐるしく進んでいます。私の住む町では、街路樹の花水木が満開に近くなりました。この書簡が掲載される頃には、藤の花(ウィステリア)の盛りも終わっているでしょうか?時の進行に身体時計が追い付くためにも、自然の変化、特に花々の移り変わりにしっかりと目を留めるようにしています。(熟年を生きるひとつの暮らしの工夫です(笑)

さて、今回はオカムラアキヒコの素顔の色々を教えて下さってありがとうございます。多くのアキヒコファンにとって、“生きて活動していたアキヒコ”の身近に居た米沢さんの生き生きとした報告は、何よりも嬉しいものだったと思います。多分、もっと知りたいでしょうね。

“行動する知の巨人”。

オカムラアキヒコに対する私の印象を一言で申し上げればそんな言葉になりますが、おそらく短い言葉ではくくれない、世界を認識する知性と本能の力を兼ね備えた男女を問わず虜にしてしまう魅力溢れる人物だったことでしょう。米沢さんのことを評して“山陰の消し炭”と言ったというところは、何度読んでも思わずクスッと笑ってしまいます。それは、米沢さんを知っている私にとって、本当に言い得て妙だと納得できるからです。(お許し下さい)一言で米沢さんのキャラクターを言い表してしまうアキヒコの能力には脱帽です。そしてそれは、未来の役目をも予言していたのではないですか?

“消し炭”の如く長く地味にひっそりと、しかし確かに続く情熱が、オカムラアキヒコのメッセージを後世に伝える中心人物のひとりとして生かされているのですから。アキヒコと出会ってしまったのは運命ですね。

前回はヒントとして、村上春樹のエルサレム賞授賞式の講演の全文を参考に付けました。システムに囲まれて安心なはずの私たちの現状を言い当てていました。『システム』という言葉に、私の心がとても強く反応しました。しかしながら、私は『緩和ケアシステム論』などというものは語れません。もうおわかりのように、私は理屈の人種ではないのです。理屈や教義で死にゆく人は救われない、と感じてもいます。そもそもイギリスでは、医療システムに閉じ込められたいのちを、自分たちの元に取り戻すためにホスピスが誕生したのですから。千差万別の患者さんと家族に出会い、頭の中からそれまで積み上げたホスピスケアの知識も理屈もひとまず真っ白にして五感を駆使し、その人の役に立つのはどうしたらいいか、考える。そんな繰り返しです。ひとりとして同じ患者さんはいないのです。たったひとつの、たった一回の、大切な人生に向かい合うのです。

20世紀の偉大な人物のひとりマザー・テレサの逸話を思い出します。シスターが死の家で、死にゆく人に向い合っていたとき、ある人がシスターにこう言ったそうです。

「あなたのこの取り組みは貴いことだが、10億人を超える人口のインドでは、大海の一滴のようなものである。あなたの知名度を生かして政治的にもっとシステムを変え、多数の人を救う方法を考えないのですか!」と。

その答えはこうでした。

「私たちにとって大切なのは、ひとりひとりなのです。ひとりの人を愛するためには、本当に親しい間柄にならなくてはならないのです。もし、数が揃うまで待っていたら、数の中にひとりひとりを見失うでしょう。そして、もう二度とその人に愛と尊敬を表すことができないでしょう。私は一対一の接し方を信じます。私たちは、つつましい仕事から離れてはいけません。偉大なことができる人たちは世の中にたくさんいます。けれど、つつましい仕事をする人たちは本当に少ないのです」

マザー・テレサ(1910~1997、カトリックの宣教師)は、生きていらっしゃったときは、あまりに立派で有名すぎて、私には近づきがたいところがありましたが、今になって改めてその言葉に接すると、人類愛の大きさに深く納得するし、日々の心の支えにさせて頂いています。10億人を超えるインドのように人口の多い国で、ひとりひとりを救っていても、それは大海の一滴のようなもので、全体から見たら微々たる変化にしかならないかもしれない。マザー・テレサは、ささやかなことが大切なのだ。一番困っている人を救うには、一対一でお互いを分かり合うことが大事で、それは確かに大海の一滴のようにささやかなつつましい仕事だけれど、私たちがしなければ一滴分減る。そのささやかな一滴のために働くのだ、と。深い信念でお働きになったのでした。

日本にホスピスケア(特に在宅の)の概念が乏しい頃、私の苦労を見かねて、ある人は、「内藤さん、もっと保険点数が付くようにシステムを変えなくちゃ。システムが確立しなくては、在宅ホスピスケアを実践する人は増えないよ」

などと盛んにおっしゃいました。確かに、日本中で広く多くの患者さんがホスピスケアの恩敬を受けるためにはそういうことも大切ですが、私の役目ではないと感じました。私個人としては緩和ケアシステムの確立への戦いより、ひとりの人への対応の方が情熱を傾けるべき最も大切な取り組みでした。第一、誰ひとり在宅ホスピスケアなどしていない1980年代の初めに、目の前にいる入院中の末期がんの23歳の女性を前にして、

「彼女の人生がここで終わっていいのだろうか?他に望みはないのだろうか?」と感じ、彼女の希望を聞いて在宅ケアへの行動に移ったのは、米沢さんのおっしゃる「直覚力」の一部なのかもしれません。いや、単に恐いもの知らずの性格のゆえかもしれませんが。

目の前の事象を捉え、生じた疑問を否定することなく自分の頭で考える、そんなことが今の日本の若者世代では薄いように感じます。私の場合は、25年前がんであることも知らない末期がん患者が、抗がん剤の治験に試されたり、家族の希望により、効果のないと思われる強力な治療を受けて苦しんだりする姿を見て、「おかしい」と感じて仕方がなかったのです。病気そのものを治そうとする視点から、患者の人生を支える視点になぜ移れないのか、と。そして、もし安楽に過ごせるのなら、末期がん患者が人生を完成できるのは、今まで暮らしてきた生活の場ではないか、と。そう思えて仕方がなかったのです。その時の医療システムに従えば、当時の在宅ホスピスケアなど誰も想像すらしない想定外の取り組みでありました。

そして現在のシステムは?

「がん対策基本法」が成立。がん患者の権利は、緩和ケアの導入も含めて法律で守られるようになりました。がん拠点病院の整備も進められ、各地で緩和ケア病棟も多数作られました。これは国の方針が後押しをした成果でもあります。在宅医も少しずつ増えています。

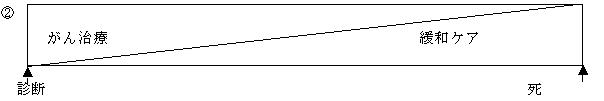

私は20年前から「今までがん患者はぎりぎりまでがん治療を受け、治癒の望みを諦めた人がホスピス病棟へ移る、という形が多かった。

「そうではなくて、最初から協力的にサポートしましょう。②のこういう形がベターです」と。

これだけ緩和ケアのシステムが広がれば②になっているかと思われますが、益々①の形が強まっているのでは・・・と感じることも多いのです。

たとえば、今までは緩和ケア医も少なかったので手術を担当した医師は、忙しい外科病棟では制約もあったでしょうが、最期の看取りまで患者を引き受けてくれていました。ところが、今では進行してしまった時期になると、患者さんに対して「もはや、私があなたにしてあげられることは何もありません。これからあなたには3つチョイスがあります。

・公的な緩和ケア病棟

・民間の緩和ケア病棟

・在宅に戻る

そう引導を渡されて、私のところへ相談にみえる方も増えています。信頼していた主治医から見捨てられた、とがっかりする人もいます。

「今まで面倒をみるのが苦痛だった末期がん患者を診てくれるところができて、手放せてほっとした・・・」と本音で主治医が思っていると感じるのは、私が過敏なのでしょうか?

私は在宅で重症の末期がん患者を引き受けます。場合によっては、それまでの担当の専門医に協力してもらいたい場面も生じます。ですから、なるべく在宅での状況もこまめにそれまでの主治医に伝えるようにしています。関心を持ってもらいたいのです。

「忘れないで。この患者さんはあなたにとって大勢の中のひとりかもしれないけれど―。」という思いも込めて。残念ながら大概の場合、冷たい反応です。

ある時、大出血の可能性のある患者さんがいて、私は一泊で出張の予定があったので、それまでの病院の主治医に連絡しました。

「私が留守になるので、何かあったら特に夜間、そちらへ救急車で行ってもいいですか?」と。答えは?

「どうしてですか?そういう状況では、こちらに来ても何もしてあげられません。何もできません」と冷たいものでした。(いえ、冷たく感じてしまいました。)

カッとする気持ちを抑えて、こう伝えました。

「何もできなくても受け入れてあげて下さい。それだけで十分です」

幸いなことに、そういう事態は起きませんでした。私たちが聞きたかったのは「大丈夫です。僕たちがいますよ」という温かい言葉でした。

進行がんの患者に対して、末期の人に対して、「もはや何もしてあげられることはありません」と言うことが一番残念で、そう言って憚らない医師に対して、今までずっと憤りを覚えてきました。死ぬまで、してあげられることはたくさんあるのです。支え方はたくさんあるのです。それは緩和ケア医に丸投げされるものではなく、全ての医療者が医の心として持つべきことだと私は信じているのです。それが持てないほど、病院の医師たちは心身共に疲労困憊しているのでしょうか。いや、医療がそういう状況だからこそ、1960年代イギリスで現代のホスピス運動が始まったのです。

緩和ケアシステムができても、このように個々の医療者の心にホスピスケアの理解が浸透しない限り、いのちに寄り添うケアが増えるとは思えません。

1991年に私の手元にあったのは、ほんの僅かの緩和ケアの教科書でした。イギリスのトワイクロス博士の書いた『末期がん患者の診療マニュアル 痛みの対策と症状のコントロール』は大変優れたテキストであり、勇気を与えてくれる哲学と実践力に溢れていて、真っ黒になるまで読みました。この本を訳した武田文和医師(当時、埼玉県立がんセンター総長)は、その後も私の尊敬する師のひとりです。このテキストは、私が「そうだ!」と手を叩くセンテンスに溢れていたのです。

たとえば―

「できることはすべて試みた」とか、「私には、もうこれ以上することがない」とは決して言わない。

実践可能な他の方法を見出せる場合が多い。

余り多くのことを一度に患者と約束しない方が賢明である。しかし、主治医がいつでも患者のもとに行けること、主治医に可能な全てを実践する予定であることを患者に伝えることは重要で、それにより患者は安心感を持つことができる。

「結果が約束できるわけではないが、われわれはベストを尽くします」

症状を直ちに完全に消失させようと試みないで、その時点の問題点を少しずつ解決していくよう計画する。このようにして行われた症状のコントロールが適切なレベルに達した時、決断と忍耐強さがいかに多くのことを成し遂げたかに驚くことになろう。

シシリーソンダース女医は、このテキストの前書きでこう言っています。

「心を向けていて欲しかった」―終末期に至った多くのがん患者が、自らのニードを簡潔に表した言葉である。症状のコントロールを医療の中の立派な一分野として認識する機運が高まってきているが、医療が提供できるものはもう何もないと告げられている末期患者はまだかなり多い。患者が持つ身体的苦悩と、それに対する不適切な取り組み方を検討せずに放置しておくことは、患者の全人的な苦悩、社会的苦悩、信仰上の苦悩について認識を欠いていることであり、これらの苦悩を緩和する対策を試みていないことでもある。その結果、患者は、残されている潜在力を発動する機会を失ってしまう。一般内科学と終末期ケアの両分野に広い経験を持つ、ふたりの著者による本書は、人生の最終過程にいる患者に対するこまかな配慮に導かれた治療がきわめて適切かつ有効なものになることを示している。そのような治療によって患者の体験内容は変わり、家族の思い出の内容も一変するのである。

著者が本書に示す知識の骨組みから、各医師は、自らの治療体系を組立てることができる。大西洋をへだてて活躍している中心的な専門施設と総合病院で得られた本書の内容は、たとえ患者が死に行く過程にあっても、その生命の質(quality of life)の向上をめざすケアのあり方を探求し続けた経験に基づく知識の結晶である。簡単にはいかないが、努力する価値のあるこの分野で、自分自身の実地臨床を開拓する時、本書に示されている多くの示唆に、読者が付け加えることのできるものに何があるか、繰り返し考えさせられるであろう。

トワイクロス博士(オックスフォード大学名誉教授)は今もご健在で、2008年10月に来日してすばらしい講演をして下さいました。講義は『Dr.Twycross来日記念 Cancer Pain Medical Adviserがんの痛みを救おう』

にまとめられています。

トワイクロス博士のレクチャーは、シシリーソンダース女医のこういう言葉で締めくくられたそうです。

You matter because you are you. You matter to the last moment of life, and we will do all we can, not only to help you die peacefully, but to live until you die.

あなたはあなただからこそ大切だ。人生の最期まであなたは大切な存在であり、私たちは安らかに亡くなるのを手助けするだけではなく、死の瞬間まであなたが生き抜くことを私たちの全能で支えます

私はインターンの30年前も、イギリスでホスピスを学んでいた頃も、そして日本で働く今も、この言葉に心から素直に感銘を受ける自分であることを幸せに思います。

―追伸―

私が関わった看取りで、娘さんが感じたことを手記にして寄せて下さいました。

手記へのリンク

日本の在宅ケアのひとつのケース報告として読んで下さい。

介護保険も大きなシステムのひとつですが、それもまた、システムという壁ではなく、ひとりひとりのたまご(物語)として検証されるべき時が来たかと思います。

『システム』について、今回は改めて考えさせられました。