往復書簡(米沢慧様)Vol.1 往

第1信(2008.8)E・キューブラー・ロスの遺産

内藤いづみ様。

10年ぶりの書簡なんですね。

でも、こんな機会がやってきたことに驚きはありませんでした。

選んだ主題は2年前に亡くなったE・キューブラー・ロス。ロスを介して、いま確かめあっておきたいこと、語り紡いでおきたいという核心にふれ合ってのこと。

加速する時代にいのちの気脈が呼応しあったんだ、わたしは率直にそうおもいます。

どんな流れになるか、とてもたのしみです。

この5月、在宅ホスピス医二人、山崎章郎さんと二ノ坂保喜さんを相手にがん対策基本法と終末期ケアにかかわる公開鼎談の席上(生と死を考える会・全国大会in神奈川)、韓国から参加したという医療者から「安楽死を求めてホスピスにやってくる人がいる。これにはどう対応すべきなのか」の質問がありました。

オランダ、ベルギーなど「死ぬ権利のある」国ではリアルな話でしょう。

けれど日本をはじめ多くの国には安楽死を認める法律はありません。

ここで「安楽死を求めて」を「安らかな死を求めて」というように受けとめたとしても、ホスピス・緩和ケアは「安らかな死」への直接的援助ではありません。

死を早めることにも、死を遅らせることにも手を貸すこともできません(WHOの定義)。

この質問に虚を突かれた二人の在宅医は必死に対応してくれました。

で、私はといえば、実は内藤いづみさんの名言を思い出し諳んじて答えてみたのです。

「ホスピスはいのちの物語に参加することですよ」と。

いのちの物語に参加するとは「医療の限界を患者さんと家族とともに理解しうなずき納得して、同じ方向に向かって歩き出すことです」と。

近年、治療中止の判断が必要な時期を「終末期」と呼ぶ往きの医療の終末期論議にホスピスケアも足がすくわれそうで、あぶなっかしくなってきました。

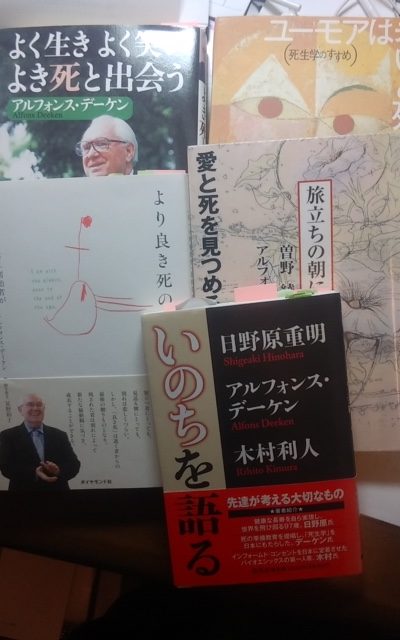

もうひとつ、この会場でひさしぶりにアルフォンス・デーケンさんの「死への準備教育」の講演を聴きました。「日本人の死亡率は100パーセントです」とか「母国ドイツでは最近畳の上で死にたいという人が増えました」と、達者な日本語でいつものユーモアと語らいで会場は笑いに包まれたのですが、ふと立ち止まって問い直したのです。

死ぬのは日本人だけではない、もちろん、…ドイツ人だって、人はだれもが死にます。人はいつか死にます。

けれど、だれもがそれを確信しているわけではないのです。

たしかに、いつかは死ぬ人の一人であり、だれでも死ぬ、そのだれでもの一人であることを知っています。

知っているにもかかわらず、そのことが不安や怯えの対象にならない。

なぜでしょうか。さしあたり「わたし」のことではないからです。

死が知識にとどまっているからです。知っているのは誰かの死、つまり三人称の死だからです。

「死ぬのはわたしである」と気づくのは病等を契機にして一人称・わたしの死の過程にむきあってからです。

エリザベス・キューブラー・ロスは名著『死ぬ瞬間』で、はじめてこの現実を解き明かして見せた人なのです。

原題は「死とその過程(ON DEATH AND DYING)」でした。それにしたがえば、人は死の宣告(予後告知)を受けたとき、まず「私に限ってそんなはずはない」とおもう。

つまり、死の過程の第一段階はしばしば「この現実を疑う」という否認のかたちで表出されること。

そして「よりによって、なぜ(他のだれかではなくて)私なのだ」と怒りを持って現実を受けとめ、ついで誰か代わってくれないか、せめて娘の結婚までひき延ばせないかといった取引心理にとらわれる。

しかし抑うつ状態になり、「やっぱり死ぬのは私なのだ」となり、間もなく「終わりはもうすぐ、これでいいのだ」と死を受け入れていくという、これが五段階説で知られているものですが、この「死とその過程」はわたし(当事者)だけしか体験できないもので、第三者の眼差しでとらえる過程の評価とは一致することはないのです。

死が間近だと認めたとき、自分が「まだ生きている」ことに気づく。いま自分の人生を生きなければならないこと、いま生きるべき人生はこれしかないことに気づく。そして、この間に人生でやり残した仕事やつぐないのときにしようとする。

ロスが死の床にある人たちから学び取ったのは文字通りの死の過程ではなく、人生がうごく。いのちの出来事として真にその人の生が始まるということだったのです。

そこに“ターミナルライフ”によりそうケアの形(ホスピス)をロスは見出したのです。「いのちの物語に参加する、参加させていただく」という臨床家内藤いづみさんの姿をここで重ねてみることができるようにおもいます。

ところで、同じ『死ぬ瞬間』の著者が没後に私たちに送り届けた本に『永遠の別れ』(上野圭一訳・2007年・日本教文社)があります。

原題はというと「悲嘆とその過程(ON GRIEF AND GRIEVING)」です。「死とその過程」では死にゆく人自身(一人称)に焦点があてられていましたが、「悲嘆とその過程」は愛しい人の死の過程の心情にふれています。

つまり二人称の死に対応しています。(わたしではなく)大切なあなたの死であり、親しいひとの死後にやってくる喪失の感情を追認しています。

主役は看取り見送った者、取り残された人です。身近な大切な人の死(喪失)という現実から、人はどのような過程で心身を恢復させ立ち直っていくのか。ロスはここでも五段階説をとって示しています。

第1段階 否認(死んだなんて信じられない!) 帰宅して「ただいま」といっても「おかえり」と応えてくれる人がいない。

第2段階 怒り(喪失の確認) あの人は帰ってこない。あの人を帰せ。医師にむかって、自身にむけて、そして神に怒る。

第3段階 取引(生きかえりを希望する…) 病気がもっと早く発見されていたら…後悔のくりかえし。罪悪感はしばしば取引とともにやってくる。

第4段階 抑うつ(「喪失」という空虚な現実) 悲しみが生活の深層に浸透していく。朝が来ても何の感慨もない、起きる気もしない…。

第5段階 受容(悲嘆の成就 あの人は死ぬ時期にきていたんだ) 死者と新しい絆、新たな意味をもつ関係に入る。

ここには、『死ぬ瞬間』の方法(死に向かっている人たちからこそ死について学ぶことができる)がそっくり踏襲されています。すなわち、死の過程によりそった人たちからこそ喪失(悲嘆)の意味と深さを学ぶことができるというものです。そして何よりも悲嘆は「死(喪失)の世界から生の世界に移行するための必要なステップ」として肯定されていることです。

悲嘆は感情の大変動(五段階)という激しいサイクルを完成させます。それは喪の仕事、大切な人を失ったことを忘れるということではないし、二度と喪失の苦しみに襲われないようになることでもありません。

ただ喪失をいきぬいたということ。悲嘆とその過程にひそむ力は、なによりも私たちが癒え、失った人とともに生きるための助けとなるからです。ロスはそれを「悲嘆という贈り物」と呼ぶのです。

だから、悲嘆の恢復とはこの流れを短くすることでもはしょることでもありません。私たちはしばしば、悲しんでいる人にたいして、その人を元気づけ、人生のあかるい部分に目をむけるようにうながしたりします。

また、いつまでも悲しんでいる人を寛容に扱うことができない人もいます。けれど、悲嘆のさなかにある人には悲嘆を味わいつくすことが許されるべきで、励ます人よりも黙ってその人のそばに寄りそうひとこそ歓迎されるのです。

E・キューブラー・ロスは死の専門家というのが通り名でしたが、「死とその過程」(一人称の死)と「悲嘆とその過程」(二人称の死)を同じウエイトでしかも対概念としておさえていたことがわかります。

実はこの著作に関連して、興味深いエピソードがあります。『エリザベス・キューブラー・ロスの思い出』(麻布小寅堂)のなかでシシリー・ソンダースがロスの『死ぬ瞬間』の5段階理論の誕生にはジョン・ボウルビーというイギリスの心理学者の「嘆き=グリーフ=段階」が大きな影響を与えたといっています。ロスは生の専門家だったのです。

ちなみに、ソンダースはことのほかロスを評価していて「互いに補い合って仕事を進めていった」1970年代のホスピス運動にふれて「エリザベスの仕事は世界がそのような変化を受け入れる準備に大きく貢献した」と述べています。

また、世間がホスピスを受け入れることに対してロスははさみにもたとえられるといっています。「そのはさみとは患者を縛る孤独と苦痛というひもを断ち切るもの」であったと。

緩和ケアといったジャーゴン(専門用語)が主流になってきた医療現場で、いのちの臨床家としてのE・キューブラー・ロスの遺産はどう受けとめられていくのでしょうか。私たちには学ぶべきことはいっぱいありそうです。

米沢慧

米沢慧(よねざわけい)

米沢慧(よねざわけい)

1942年島根県生まれ。評論家。早稲田大学教育学部卒業。

都市論、建築論、家族論から介護論まで。

近年は長寿社会のケアを考える「ファミリィ・トライアングルの会」を主宰。

活動の一環として東京・千葉・神奈川・埼玉・長野などで生命・看護・医療を考えるセミナーにも取り組んでいる。大東文化大学非常勤講師。

著書に『都市の貌』『〈住む〉という思想』『事件としての住居』『「幸せに死ぬ」ということ』『ホスピスという力』『往きのいのちと還りのいのち』『「還りのいのち」を支える』『病院化社会をいきる』など。

共著に『医療倫理学』、内藤いづみさんとの往復書簡『いのちに寄りそって』、山崎章郎さんとの対話『ホスピス宣言』『新ホスピス宣言』などがある。