“感染症”と”沈黙”の間で

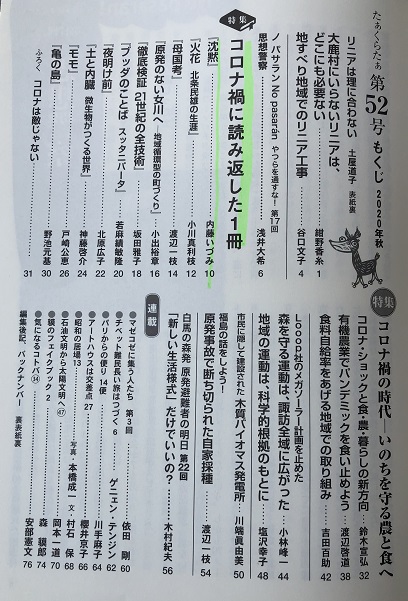

コロナ禍で読み返した1冊「たぁくらあた第52号より」

たった1年前の秋のことが、随分と大昔のように思えて仕方がありません。今にして思うと、懐かしくもあり、なんと自由な日々だったことでしょうか。誰もが自分の行きたいと思った時に、行きたい所に旅ができる自由がありました。旅好きの私にとっては〝大航海時代〟が終わってしまったような気分です。

この夏の甲府は例年以上の猛暑でした。いま、やっと清涼な秋の空気の中で深呼吸をして、この7カ月間に味わった体験や意識の変化を思い起こしているのです。

私は5歳から、たくさんの本を読んできました。

私にとって、もうひとつの〝旅〟だったからです。バーネットの『秘密の花園』は、大好きな物語のひとつです。長じて、30代で小説の舞台でありホスピス発祥の地イギリスで、数年間ホスピス医療を学ぶことになろうとは、人生とはつくづく不思議なものです。

読書が大好きで、作文もたくさん書いていた女の子が、医学部に入り、病気を治す分野ではなく、治せない段階になった人を最期まで支えるホスピスケアを実践する医師になったことも、不思議な運命と言わねばなりません。

本を読むことは、私にとっては、血であり肉でもあります。昨年2月から始まったコロナ禍で、この機会と思い立ち、ウイルス関連の本を、たくさん買いました。ところが肝心の本を読んでも、いっこうに頭に入りません。読書に

没頭することができなかったのです。

同時に、一人の医師として、世界中に拡散した感染症に、小さな診療所がどう対応したらいいのか、当初はその術が見つからず、混迷した日々が続きました。社会のパニックは、そのまま私自身の医療活動に影響しました。

在宅ケアは、患者さんやそのご家族の強い希望で続行することになり、強力な感染予防態勢で往診しました。そんな状況にあっても、いのちの看取りは続きました。メメント・モリ(死を想え)は、常に私の死生学の中心でした

が、文字通り〝死〟がリアリティを持って迫ってきたのです。

医師であろうとも、感染したら重症化して死ぬ可能性があるという事実でした。

当初は、陽性になると否応なく入院です。引き立てられて隔離されるかもしれないという悪夢です。ホスピス医であるが故に、その事態にかなり焦ったことを白状します。

ある日、旅行鞄に隔離宣告されたら持参する最低限のものを詰めました。家族とスタッフに、その時はこの鞄を届けてくれと頼みました。不思議なことに、鞄を用意したら私の気持ちはスーと落ち着いたのです。鞄に詰めることで腹がくくれたのかもしれません。その時、リビング・ウイル(事前指示書)みたいなものは、案外役に立つのだなあ、と思いました。

鞄に入れた1冊は『対話の達人、遠藤周作』です(未読です。隔離時のお楽しみ)。夏になり、着替えなどは夏物と入れ替えました。私の気持ちは引き続き落ち着いています。涼しくなったらまた中身を入れ替えます。

この7カ月間で手に取れた数少ない本に、遠藤周作の『沈黙』(新潮社 1996年)があります。映画化もされました。映像の印象も強烈なのですが、「これほど強く信仰しているのに、神はなぜ黙っているのか?」という問いかけが、小説の全編を貫いています。中でも、悲哀で愚かで自分勝手だけれど、愛すべきキチジローと、憎ったらしいほど巧妙で凄腕で残酷な井上代官は忘れられない存在です。

コロナ禍はまだまだ続きます。何が大切なのか、何を私たちは守ろうとして、何を失っているのか、これでいいのか? を問い続けていかないと、取り返しのつかないステージに至るように思います。ありがたいことに私は、少しずつ本を読めるようになりました。

中でも高樹のぶ子の『小説伊勢物語 業平』(日本経済新聞出版 2020年)は、印象に残った1冊です。

「つひに行く道とはかねて聞きしかど 昨日今日とは思はざりしを」

業平の辞世の一首です。在宅ホスピス医である私が、コロナ禍で出会えた千年前の歌が、時代を超えて、この現世に光り輝いています。

内藤いづみ