番長の心意気

学生時代は「番長」と呼ばれた。身長180センチ、黒のタートルネックにグレーの短髪が渋い56歳。「末期がんで余命3カ月」と宣告されて、はや2年と7カ月を生きた。

富士山を望む山梨で、大工の家の9人兄弟の末っ子に生まれた。学校では番を張り、ハンドボールで国体に出場した。美容師修行中の千葉で、同じ年で九州出身の保母さんと出会い、22歳で結婚した。身長150センチ。抱きしめるとウォーターフィーチャーでの中に隠れてしまいそうな「可愛い女性」だった。

26歳で山梨に戻り大工を継いだ。子宝は恵まれなかったが良き友と出会って、幸せな日々を重ねた。

04年6月、首のしこりがふくらんで、甲状腺と肺にがんが見つかる。死の恐怖はなかったが、独り残る妻の悲しみを案じた。身辺を整理し、預貯金の名義を替え、250万円のへそくりを妻に渡してこう言った。「葬儀はこれで頼む。さびしい思いをするだろうが、お前は先が長い。親戚にも話をつけてあるから、1周忌が終わったらこっちは気にしないで、実家に戻って残りの人生を楽しんでくれ」

延命を望む親族の気持ちを汲み、一度だけ抗がん剤を試した。病室で副作用に苦しむ人々を目の当たりに、腹を決めた。「点滴につながって延命するより、短くとも普段通りに暮らして、家で最期を迎えたい」。医者の制止を振り切って、家に戻った。

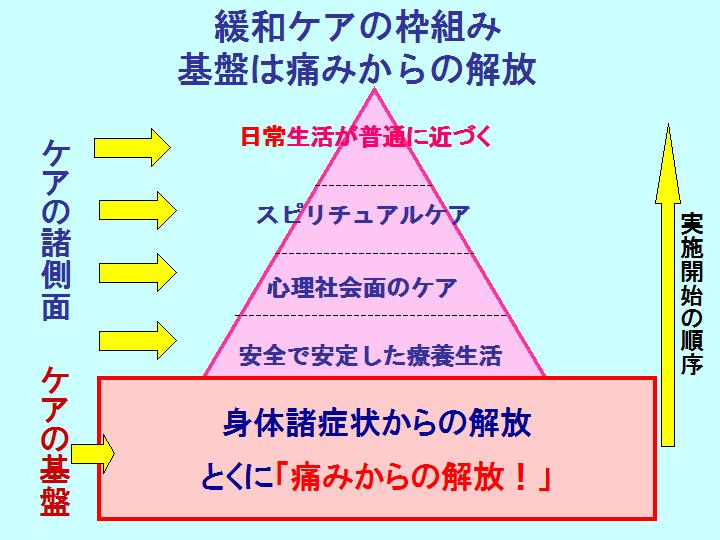

そして07年立春。「在宅ホスピス」を支援するクリニックで痛みを緩和しながら、時を重ねる。そんな番長からこぼれ噺をひとつ。

大急ぎで葬儀後の段取りまでつけたが、いっこうにお呼びが掛からない。時間が出来ると午前中だけ大工仕事を再開した。

午後は好きなパチンコや仲間と酒を飲み交わして過ごそうと思い立ったが、お金は全部女房のサイフに移してしまった。

こらえきれずに、「へそくりを返して」と交渉したら、妻は笑顔を添えて100万円を都合してくれた。

とはいえ、それも底をついた。この期に及んで大願はないが、小さな願いがただひとつ。「へそくりの残りも返してほしい」

番長はそう言って、破顔一笑で付け加えた。「あの世の招待状はいつでもOK。それまで、最期を大いに満喫させてもらいます」

人のぬくもり(毎日新聞2007年2月5日より抜粋)